イベント情報・お知らせ記事

学習塾でワードウルフ!?

こんにちは!思学舎神立教室の赤羽です。

「授業の内外で子どもたちが主体的に学びを増やすには、どうすればいいだろう?」

私が常々考えていることです。

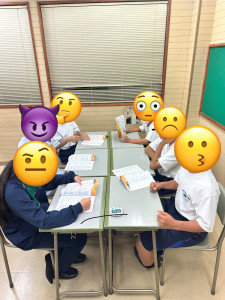

この写真は神立教室での授業終了後の様子です。

子どもたちが「残ってやっていく!」と自ら進んで残って、テキストを熱心に読みこんでいます。

実はこれ・・・

「ワードウルフ」というパーティーゲームの最中なんです。

ワードウルフは、参加者にそれぞれ「似ているが少し異なるお題」を配り、そのうちの一人(または数人)が少数派の異なるお題を与えられる正体隠匿系の会話ゲームです。全員がお題について自由に話し合いながら、相手の発言から誰が異なるお題を持っているかを推理します。一定時間の議論の後、それぞれが「ウルフだと思う人」に投票を行い、最多得票を集めた人がウルフであれば多数派の勝利、そうでなければウルフ側の勝利となります。ウルフは会話の中で多数派になりすましつつ、自分のお題が違うことを悟られないようにすることが重要です。

ChatGPTで作成

イマドキの中学生で流行っている遊びでして、これを勉強に織り交ぜて授業をしています。

例えば、多数派側のお題が「アンモニア」、ウルフ側(1名)のお題が「塩酸」として、誰がウルフかを議論するわけです。

「液体?気体?」や「酸性?アルカリ性?」「無臭?刺激臭?」など、自分のお題をウルフに悟られずに、かつウルフが誰かを見破るために、必然的にテキストを読みこむことになります。

そして、「塩酸は酸性の水溶液(液体)で、アンモニアは気体で水に溶かすとアルカリ性なんだ」という地味に間違えやすいポイントも、子どもたちが自ら見つけることができました。

これは化学の分野でのひとコマですが、生物の分野では違う取り組みをしています。

皆さんは「アキネーター」をご存じでしょうか?

アキネーターは、プレイヤーが頭の中に思い浮かべた人物やキャラクター、物などを、コンピューターが質問を通じて当てるゲームです。プレイヤーは「その人物は実在しますか」「男性ですか」といった一問一答形式の質問に「はい」「いいえ」「わからない」などで答えていきます。質問を重ねることでコンピューターが候補を絞り込み、最終的に「あなたが思い浮かべているのは〇〇ですか」と推測を提示します。

ChatGPTで作成

生物の単元では、分類方法が大事です。

「種子で増えるか?」「胚珠が子房に包まれているか?」「背骨があるか?」「肺呼吸か?」

中1理科の最初の関門ですよね。

これをアキネーター形式で勉強しています。

例えば私が「両生類」を頭に思い浮かべたとして、生徒の皆さんに質問をしてもらいます。

「植物ですか?」-いいえ

「背骨がありますか?」-はい

「肺呼吸ですか?」-部分的にそう

「両生類ですか!?」-はい!!→「やったー!!」

といった具合です。

はじめのうちはテキストの参照をOKにしてやるのですが、慣れてきたらテキストを見ないでやってみたり、

生徒同士でやってみたり、質問の回数を制限された条件で効率よく絞らせるにはどうすればいいかディスカッションしてもらったり・・・

これのおかげか、神立教室の生徒のほぼ全員が生物の分類をマスターしています。

本人たちは勉強をしているという自覚はないと思いますが、確実に知識が身についているのです。

「授業の内外で子どもたちが主体的に学びを増やすには、どうすればいいだろう?」

講師歴を重ねるごとに、少しずつ答えが見つかってきているように感じます。

ぜひ一度、体験授業を受けに来てみてください。

「楽しかった!」「わかりやすかった!」と言っていただけると思います。

体験等のお問い合わせは下記のお電話か、お問い合わせフォームからお願いします。

029-832-7784